Die Schlüssel zu unseren abgespaltenen Erinnerungen sind eingelagert in Gegenstände, die in verschlossenen Truhen lagern; in unserem Gedächtnis sind sie labyrinthisch verborgen.

Wenn sie, die Erinnerungen, unangenehm sind ob ihrer Inkommensurabilität zur Gegenwart, dann spüren wir das nur matt, verschleiert, unbewusst der Quelle, aber es nimmt uns etwas, weil wir nicht wissen, was gerade doch verborgen gegenwärtig ist, unsere Wahrnehmung mitbestimmt, es nimmt uns Freiraum für die Gegenwart, wie sie frisch und heutig vor uns steht. Das ist das Spuken, das sind die Geister, das ist das, was unser Verhalten beschleicht. Deshalb ist es klug, den Raum zu lassen, damit im rechten Moment die Truhen geöffnet werden können, in denen die zahllosen Schlüssel als Gegenstände lagern, die mit den Fingern zu begreifen wären, mit der Nase zu beriechen, mit den Augen aufmerksam zu mustern und dann diesen wach werdenden Geistern ihre Aufmerksamkeit und, vorsichtiger, ihren Respekt zu geben. Sie dann ins Gespräch ziehen, in Verbindung bringen mit anderen Geistern gleicher und fremder Provenienz, vergesellschaften, anschließen an die Gegenwart.

Das kann selbstredend nicht in jedem Falle öffentlich geschehen, und es sollte sicher auch nicht so sein; manchen Fällen ist es aber zu wünschen, denn sie entstammen in all ihrer Mikroskopie einem welthistorischen Moment, beruhen auf Quellen, auch mehreren, wenn ich in der Truhe tiefer wühlte, weisen über sich hinaus, sind politisch relevante Erfahrung jedenfalls von „Generationseinheiten“. Sie gehören zur Überlieferung des geschichtlichen Sturms der damaligen Monate. Das Gespräch, das die Bereitschaft zur Erzählung des Fremden voraussetzt, ist dann ein Autotherapeutisches, oder es bricht sofort ab. Vielleicht wurde solcher Geisterbeschwörung zu wenig Raum gelassen. Ganz sicher wurde es das.

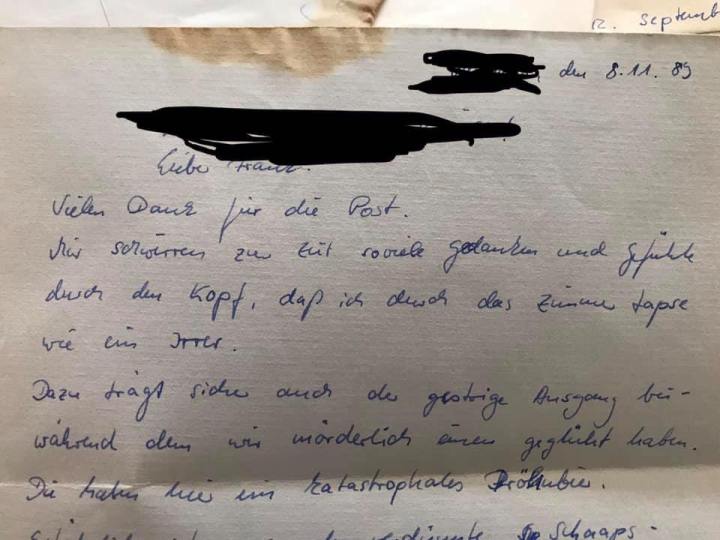

Ein Brief, ein Abschnitt eines Briefes. Gerichtet an meinen Schwager, 10 Jahre älter, lange Haare, langer Vollbart, Karriereverweigerer, Handwerker, Opernkomparse, Lesender, Nischenliberaler. Vateralternatives männliches Rollenmodell, vor anderthalb Jahren gestorben.

„…, den 8.11.89

…

Lieber Frank!

Vielen Dank für die Post.

Mir schwirren zur Zeit so viele Gedanken und Gefühle durch den Kopf, daß ich durch das Zimmer tapse wie ein Irrer.

Dazu trägt sicher auch der gestrige Ausgang bei – während dem wir mörderlich einen geglüht haben. Die haben hier ein katastrophales Dröhnbier.“

So schreibt man wohl als völlig verunsicherter und zum Manne gerade heranwachsender Junge. Schwer auszuhalten diese Sprache heute, 30 Jahre später, dass man dieses war und insofern auch noch heute ist. Männlichkeitsphantasien. Souveränitätsinszenierung in ohnmächtiger Lage.

Dass das Politische an diesem 8.11.89 präsent war, zeigen beiläufige Sätze wenig später: „Ansonsten warten wir gespannt am Radio auf die Nachrichten, denn jedesmal gibt’s Neuigkeiten. Das Schönste für uns Soldaten: Ab sofort Ausgang und Urlaubsfahrt in Zivil! Unvorstellbar.“

All das konnte den aufmerksam Lesenden des Briefs allerdings nicht erklären, weshalb „im Zimmer wie ein Irrer“ herumgetapst wurde. Die Staatsgrenze war noch scharf bewacht, die Welten ausserhalb des Fernsehens, zu dem die Soldaten nur gemeinsam unter Aufsicht des Politoffiziers zur Betrachtung der Aktuellen Kamera einen Zugang hatten, waren nach wie vor hermetisch getrennt, alles war bei allem Montagsaufruhr noch normal. Egon Krenz durfte noch eine Nacht von Deng Xiaoping träumen.

Warum also diese Formulierung? Ich hatte es vergessen, den Schlüssel verlegt, versteckt. Es war weg. Erst Thomas Sandkühler stiess mich durch sein Nachfragen auf FB wieder darauf. Putz blätterte langsam ab, erst nur etwas:

Jedenfalls war die Stimmung auf diesen Ausgängen in den abgelegenen Dörfern noch immer so gewesen, dass es ausser Alkohol nichts gab. An diesem Abend hatte es übrigens on top auch noch eine beängstigende Prügelei gegeben, worüber ich in dem Brief an meinen Schwager nichts berichte. Die alteingesessenen Dörfler hatten ihr Mütchen an den Soldaten aus Rostock, Berlin und Leipzig gekühlt.

Dann fiel der Putz von der Erinnerung plötzlich vollständig, und alles stand wieder vor mir, vollkommen aktuell, ich war wieder dort.

Ein liebenswerter kleiner Spinner aus Potsdam, unglücklich wie wir alle, wäre beinah erwürgt worden von einem primitiven Kerl wie ein Baum. Nackte Gewalt und Hass gegen random people struktureller Gewalt, jugendliche Wehrpflichtige. Diese Szenen stehen gerade wieder wie gegenwärtig vor mir. Ich selbst war wie gelähmt, stolperte mit grossen Augen durch das Inferno fliegender Stühle und Gläser und Faustschläge, „Kommunistenschweine“ wurde gebrüllt. Dabei wurde mir selbst komischerweise kein Haar gekrümmt. Ich war dort mittendrin und gleichzeitig scheint es mir, ich wäre gleichzeitig schon heute hier an meinem Wohnzimmertisch im tiefen Westen gewesen, erlebend und erinnernd zur gleichen Zeit. Ich war wie eine mitlaufende Videokamera, bewegte mich im Autovollzug. Schlimm stand es um den Potsdamer, mit dem ich mich als einen der wenigen so gern unterhielt, der auch alles mit den Augen Dostojewskis sah. Ich nahm wahr, dass er zu Boden gegangen war, auf ihm dieser ausser sich geratene Riese. Ich bewegte mich hin wie in Trance, zitternd, stellte mich davor und glotzte, konnte nicht helfen. Der Kerl sah mich, erwartete wohl einen Angriff, liess von seinem unterlegenen Gegner (wie hiess er nur?? Harald?) etwas ab, glotzte nun mich an, offenbar etwas irritiert, richtete sich zur vollen Grösse auf, tat Hass in sein Gesicht, brüllte, ob ich auch „aufs Maul“ haben wolle? Das verneinte ich langsam und wahrheitsgemäss. Er wandte sich ab, ging zum Tresen und soff seinen Krug in langen Schlucken aus. Mit diesem Brüllen hatte sich plötzlich die Lage verändert, als wenn man ein Fass Öl auf die springende See kippt, alle liessen ab. Die Dörfler tranken, die jungen, nun meistenteils ziemlich derangierten Soldaten sammelten lautlos, so steht es gerade vor mir, ihre Teile. Ich half Harald auf, der noch immer nur mühsam Luft bekam, hervorgetretene Augen, puterrot. Langsam gingen wir einzeln, jeder mit sich selbst beschäftigt, die kleine steile Strasse bergan zurück in die kleine Kaserne. Ich stützte Harald, irgendetwas Vernünftiges wurde nicht mehr gesprochen, die Fassungslosigkeit entlud sich leise in diesem nächtlichen Dorf am Rande der Welt. In der Kaserne tat der alarmierte diensthabende Offizier, als sei dies alles Normalität.

Und am nächsten Abend war alles anders, auch wenn ich das erst mit grosser Verzögerung bemerken konnte.

Was sich aber jetzt hier sogleich bemerkbar macht: der Schlüssel zu unserer Erinnerung ist auch die kleine Aufmerksamkeit anderer. Meinem Schwager begegnete ich erst Monate später wieder, erst am 31.1.89 war ich wieder einmal zu Hause, da hatte er diesen Brief längst vergessen.

Harald hiess der Kamerad, Harald.

Ein Gedanke zu “Brief vom Vortag. 8. November 1989”